- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。

- 本文へジャンプする

荘内日報ニュース

2025年(令和7年) 3月22日(土)付紙面より

ツイート若者の頑張りを街の活性化に

酒田東高校の2年生4人が中心となって企画した映画上映会「世界一の映画館をもう一度あなたへ 酒星(さかぼし)劇場」が、先頃、酒田市の元映画館「港座」で開かれた。昨年、3年生が課題研究授業の一環として取り組んだ活動を、2年生が引き継いだ。夢は、映画館の復活と中心街の活性化。酒田には映画館が必要だという人を増やすことにあるという。

「酒星劇場」とはユニークなネーミング。野外上映会を想定し、星を眺めながらという意味合いで名付けた。映画で地域活性化という夢には、かつては“世界一の映画館”と称された「グリーンハウス」が酒田の文化の象徴であった時代の再来の願いを込めた。

酒田の映画館の歴史は古い。1887(明治20)年、芝居小屋としてできた「港座」が、明治末期から映画も上映したのが始まり。その後「大正亭」「中央座」「旭館」「酒田館」などが大正時代に相次いで開館、半世紀余にわたって酒田の娯楽を支えてきた。中でも柳小路マーケットの通りにあったグリーンハウスは特に知られた存在。しかし、76年10月の酒田大火でグリーンハウスを含む4館が焼失した。酒田大火前は7館の映画館があった。それだけ大衆娯楽施設として市の経済を支えてきた。

酒田の映画館は2002年、最も歴史のあった港座ともう1館が閉館し、市内から銀幕が消えた。テレビなどに押されたこともあるが、三川町の大型商業施設の、複数の劇場を設けて設備が充実している複合型映画館の影響を受けたことが大きい。それも時代の流れと言えることだが、しかし、酒田の以前の映画館には下駄ばきで入れるような気安さがあり、街の潤いにつながったともされている。

酒星劇場を企画した高校生は、「映画文化復興チーム」をつくって酒田の映画文化を学んだ。映画はテレビと向き合って1人で見ることもできるが、劇場で大勢と一緒に見てこそ感動を共有でき、大勢が集まることで経済効果も発生する。酒田に映画館が多かった理由の一端であろう。

酒田大火で映画館4軒が焼失してから49年、最後の映画館2軒が閉館して23年。高校生たちは、酒田に映画館があった時代を知らない。しかし、知らなかった世界から何かを学び、新しいものを創り出していく発想力が、今の生徒たちにはある。

庄内では、小中高校生らが自分たちの住む市や町を元気にしたいという活動をしている。庄内町の小学生は、町長との交流で「町にあったらいい施設」などを話し合い、庄内総合高校では「少子化対策意見交換会」が開かれたことがある。自分たちの住む地域に愛着を持っている証しだ。若者たちの発想と行動を将来の活性化につなげていく。一時的なものにさせないためには、地域全体の課題として捉え、後押しすることも要るのではないだろうか。

2025年(令和7年) 3月22日(土)付紙面より

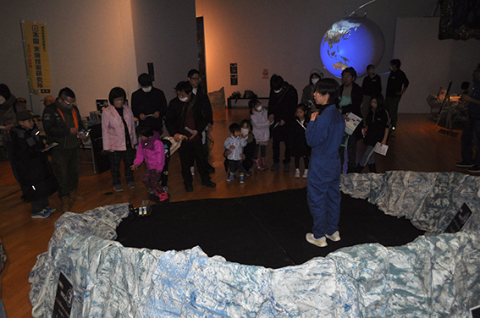

ツイートVRで宇宙飛行士体験も 鶴岡アートフォーラム “月面基地”キーワードにイベント

宇宙を身近に感じてもらう企画展「庄内から宇宙へepisode5―月面基地へ出発!―」が鶴岡市の鶴岡アートフォーラムで開かれている。“月面基地”をキーワードに、バーチャルリアリティ(VR)での宇宙飛行士体験や月面探査車に見立てたラジコンやロボットの操縦などのイベントが繰り広げられ、大勢の家族連れでにぎわっている。

JAXA(宇宙航空研究開発機構)関連企業で勤務経験がある東京都出身の佐藤涼子さん(39)=鶴岡市在住=が代表を務める「鶴岡スペースステーション」主催。企画展は第1~3回を旧加茂小学校体育館で開催し、前回から鶴岡アートフォーラムへ会場を移した。

地元庄内や県外の企業、団体の協力を得て多くのイベントブースが会場に開設された。このうちGIS(地理情報システム)やVRを扱うアインテック(鶴岡市末広町)はVRによる「月面基地を出発して宇宙飛行」の体験コーナー(10歳以上対象)を設置。大人も子どももVRゴーグルを装着し、無重力空間を体験した。

会場中央には新聞紙や厚紙で制作した月面クレーターが出現。鶴岡スペースステーションのスタッフが2日掛かりで設置したもので、佐藤代表がNASA主導の月面探査プログラム「アルテミス計画」などについて家族連れに解説した。

展示初日の20日に来場したいずれも東郷小4年の高橋律貴君(10)と成田遥君(10)は「宇宙のことをたくさん知ることができてうれしい」「展示を見て宇宙のことをもっと知りたくなった」と笑顔。また、佐藤代表は「初日からたくさんの家族連れが足を運んでくれた。少しでも宇宙に興味を持ち、身近に感じてほしい」と話していた。展示は23日(日)まで。

2025年(令和7年) 3月22日(土)付紙面より

ツイート次世代に海洋教育つなぐ やまがた女みなとフォーラム 「はんなん海の学校」取り組み紹介 在り方考察

県内各界の一線で活躍する女性たちで組織するNPO法人・酒田港女みなと会議(酒田市、加藤明子理事長)による「やまがた女みなとフォーラム」が20日、鶴岡市の東京第一ホテル鶴岡で開かれた。講演やトークリレーを通して次世代に向けた海洋環境教育の在り方などを考察した。

同会議は本県唯一の重要港湾・酒田港について理解を広め、利用促進や地域の活性化につなげようと1998年、県内全域の女性で結成。魅力ある酒田港づくりに向け提言をしたり、フォーラム企画・運営で啓発を図っている。みなと総合研究財団(東京)による助成を受けて開催した今回は、「森里川海 つなげよう人と自然と次世代と」がテーマで、庄内地域を中心に約40人が参加した。

最初にNPO法人・大阪湾沿岸域環境創造研究センター(大阪府)の岩井克巳専務理事が「次世代と育む海ものがたり『はんなん海の学校』の取り組み」と題し、「海洋教育」を社会教育として地域に根付かせることを目的に、大阪府阪南市と同センターが創設した「はんなん海の学校」の取り組みを紹介。「経済の発展は社会の安定で成り立ち、その社会は生物圏が支えている。土台となる自然環境の安定は不可欠」と指摘した上で、「―海の学校」について「未来に向けて行動できる人材の育成を目的にしている。『生徒』たちは今年5月、大阪万博の会場で学習成果を発表することになっている」と述べた。

トークリレーでは、脱炭素に向けた取り組みとして注目される温室効果ガスを吸収する海藻などで海中に森をつくる「ブルーカーボン」の取り組みについて酒井鈴木工業(酒田市)の担当者が紹介したほか、アーバンスポーツ(鶴岡市)の相星克文代表が庄内の海の現状を報告した。

講演などに先立って鶴岡市の羽黒高校合唱部が若々しい歌声を会場に響かせたほか、地元の海産物・特産品が当たる抽選会、試食会も。加藤理事長は「本県でも海洋環境学習の下地を構築できたら」と話した。

2025年(令和7年) 3月22日(土)付紙面より

ツイート18―20世紀初頭プラントハンターと植物画 遠山さん(公益大名誉教授)時代背景交え紹介

東北公益文科大学大学院・鶴岡市(致道ライブラリー)・慶應義塾大学先端生命科学研究所の連携企画「プラントハンターと植物画」の講演会が20日、鶴岡市の公益大鶴岡キャンパスで開かれた。

大学院特別講座として行われたもので、花をテーマに一昨年の牧野富太郎博士、昨年の鶴岡と西洋のバラに次いで3回目。公益大名誉教授(イギリス中世史)で植物に詳しい遠山茂樹さんが、18―20世紀初頭にかけて未知の植物を求めて世界を駆けたプラントハンターや、彼らが持ち帰った植物を描いた植物画家について解説。さらにモネをはじめとする画家の作品に描かれた植物について、その時代背景も交えて紹介した。

イギリスではプラントハンターの役割が2つあり、1つはゴムの木のような有用植物を採集し、世界各地にある植民地の、どこで栽培すれば効率が良いかを探るもの。もう1つはダリアやゼラニウムなど観賞用植物を採集するもの。遠山さんは「英国がガーデニング大国になったのは、プラントハンターの役割が大きい。18世紀中頃のキャプテンクックの大航海中に1人も壊血病にならなかったのは、同行したプラントハンターのジョセフ・バンクスが採集した植物が影響しているのではと注目している」と解説。また、ハスの花の絵で有名なモネが描いたダリアや菊、グラジオラスなどの花の絵も紹介し、「モネの絵には日傘を差した女性が登場するが、19世紀中頃に軽くて強い針金が登場し、大量生産されたから」などと当時の世相なども織り込んだ。

講演会には来場、オンライン合わせて約50人が参加。大画面で表示される人物や花の絵に見入りながら、興味深い話に耳を傾けていた。

- フリーペーパー

気になるお口の健康について、歯科医の先生方が分かりやすく解説します- 特集企画

酒井家庄内入部400年を記念し、徳川家康の重臣として活躍した酒井家初代・忠次公の逸話を交え事績をたどる。

酒井家庄内入部400年を記念し、庄内藩中興の祖と称された酒井家9代・忠徳公の業績と生涯をたどる。

江戸幕府が3大名に命じた転封令。幕命撤回に至る、庄内全域で巻き起こった阻止運動をたどる。

酒井家3代で初代藩主として、庄内と酒井家400年の基盤を整えた忠勝公の事績をたどる。

幕末~明治・大正の激動期の庄内藩と明治維新後も鶴岡に住み続けた酒井家の事績をたどる。

酒井家が藩主として庄内に入部し400年を迎えます。東北公益文科大学の門松秀樹さんがその歴史を紹介します。

教育現場に身を置く筆者による提言の続編です。

子どもたちを取り巻く環境は日々変化しています。長らく教育現場に身を置く筆者が教育をテーマに提言しています。

鶴岡市櫛引地域出身の大相撲の元横綱・柏戸の土俵人生に迫ります。本人の歩み、努力を温かく見守った家族・親族や関係者の視点も多く交えて振り返ります。

藤沢周平作品の魅力を研究者などの視点から紹介しています

世界あるいは全国で活躍し、各分野で礎を築いた庄内出身の先人・先覚たちを紹介しています

旬の食べ物を使った、おいしくて簡単、栄養満点の食事のポイントを学んでいきましょう

庄内の「うまいもの」を関係者のお話などを交えながら解説しています