- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。

- 本文へジャンプする

荘内日報ニュース

2022年(令和4年) 09月03日(土)付紙面より

ツイート「庄内セミナー」山伏修験体験 滝行や火渡りで“擬死再生”学ぶ

慶應義塾大教養研究センター主催の「庄内セミナー」の山伏修験体験が1日、鶴岡市のいでは文化記念館を拠点に行われた。参加した同大の学生たちが滝行や火渡りなどを通じて擬死再生の行に触れた。

同セミナーは2008年度に始まった「鶴岡セミナー」を前身に、庄内地域の自然や文化、歴史を体感しながら「生命」をテーマに学ぶ。昨年、一昨年はコロナ禍で中止となったため今回は3年ぶりの開催。11回目の今回は学生12人が参加し、8月30日から9月2日まで3泊4日の合宿形式で行われた。

1日はいでは文化記念館で峰入り式が行われ、羽黒山伏から出羽三山で行われている擬死再生の修行について学んだ後、湯殿山神社にバスで移動。山や沢を駆け巡る「御沢駆け」や滝打ちを体験した。

その後、同記念館に戻り修験体験の締めくくりとして、燃え上がる薪を飛び越える「火渡り」の行に挑んだ。雨が降りしきる中、学生たちは「えいっ!」と掛け声を上げながら次々と炎の上を飛んでいた。

修験体験を終えた同大経済学部4年の福田健浩さん(21)は「滝行では雨で水量が増しているため肩を打つ水滴が痛く、余計なことを考える余裕がなくなり無に近い状態だった。厳しい自然の中でちっぽけな存在の自分は、他の人がいるから生きていられることを強く感じた。非常に貴重な経験だった」と話していた。

学生たちは最終日の2日、致道館での庄内論語素読を体験した後、セミナー全体のリポートをまとめグループ発表する。

2022年(令和4年) 09月03日(土)付紙面より

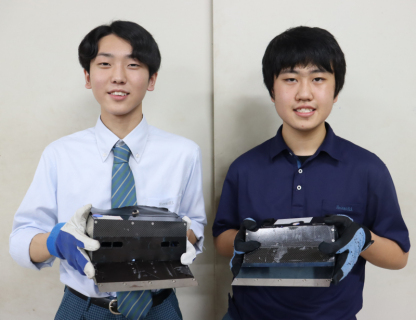

ツイート全日本ロボット相撲 全国大会出場 羽黒高1年 島さんと大井さん

全日本ロボット相撲大会の北海道東北選手権で優勝した羽黒高校・機械システム科の大井駿太朗さん(1年)=余目中出身=と島輝信さん(1年)=藤島中出身=が、12月10、11日に東京・両国国技館で行われる全国大会(決勝大会)に向けてロボットを調整している。2人とも「全国の壁は高いと思うが、予選を突破して決勝トーナメントに進みたい」と意気込みを見せている。

全日本ロボット相撲大会は、規定に沿った「ロボット力士」を作って競わせる大会。文部科学省などが後援し「モノ作り」に興味と関心を持ってもらおうと1989年に始まった。

部門はロボット力士のコンピューターに戦い方のプログラムを入力する「自立型」と、遠隔操作で戦う「ラジコン型」の2部門。直径1メートル50センチの土俵上で相手のロボットを先に押し出した方が勝ち(3試合で2勝先取)となる。

ロボット力士の大きさは幅20センチ、奥行き20センチ、重さは3キロ以内と決められている。高さに制限はなく材質(ジュラルミンやカーボンなどが主流)は自由。スピードのほかに体当たりされても故障したり簡単には飛ばされない丈夫な造りが求められる。ロボットはモーターとバッテリーで動かす。形は自由だが、ブルドーザーのようなタイプが多い。

今年7月に宮城県であった北海道東北選手権では自立型の部に大井さん、ラジコン型の部に島さんがエントリー。トーナメント戦に臨み、決勝を含めて大井さんは5試合、島さんは4試合に全勝して「ダブル優勝」を果たした。

2人とも「子どもの頃からモノ作りが好きで」と同校に入学して部活動の一つロボット研究会(大坂友人顧問、部員8人)に入った。放課後約2時間の活動は「毎日が楽しい」と話す。

全国大会には、各ブロックを勝ち抜いた精鋭が出場する。高校生のほか、一般と世界各国(アメリカ、スペイン、ルーマニア、中国、フィリピンなど)の選手も出るという大きな大会だ。

全国大会に向けて大井さんは「自分は自立型の部だが、操作ミスを防ぐようロボットを調整したい」、島さんは「相撲と同じく、立ち合いと戦い方が大事。今からしっかり対策を考えたい。全国からどんなタイプのロボットが出るのかも楽しみ」と笑顔を見せた。

2022年(令和4年) 09月02日(金)付紙面より

ツイート移転改築 加茂コミセン開所

鶴岡市が移転改築工事を進めていた市加茂コミュニティ防災センターが完成し、1日、同センターで開所式が行われた。住宅密集地にあった旧コミセンを加茂水族館第2駐車場だった旧加茂中学校跡地に移転し、新築した。外観は北前船の中継港として発展し、漁業の拠点ともなっている港町加茂で、網元の蔵をイメージした造りにした。観光客に開放するスペースも設け、加茂地区の歴史と文化を伝え、交流を支える新たな拠点施設として活用される。

旧加茂コミセンは1969(昭和44)年建築の木造2階建てで、50年以上経過し老朽化が目立ち、地元の長年の要望を踏まえ、市が移転改築を進めた。加茂坂トンネルに近い移転場所は海抜23メートルで旧コミセンの約10メートルより高くなり、地震津波対策も考慮した。

移転場所の敷地は約5700平方メートルと以前の2倍強で、駐車台数は120台分確保。建物は高齢者らも利用しやすいよう平屋建て(鉄筋コンクリート造り)とし、床面積は約1・6倍の約890平方メートル。大ホールや会議室、調理実習室、研修室、防災資機材庫、事務室などを備えるほか、加茂水族館来館者や日本遺産「北前船寄港地」に認定された町並み散策を楽しむ観光客用に、休憩などできる交流スペースや外部から出入りできるトイレも設けた。交流スペースでは、加茂地区の情報発信を行う。外壁の一部に板張りを施し、切り妻屋根の造りとともに「網元の大きな蔵」をイメージさせる。旧施設にあった地元産「加茂石」を活用し地域性もアピールした。建築事業費は約4億7300万円。

開所式には約50人が出席。皆川治市長が「渚の交番の新たな交流施設も整備されるなど、加茂地区では交流人口の拡大が期待される。地域発展のために大いに活用してほしい」とあいさつ。指定管理者として施設を管理する加茂地区自治振興会(上林達哉会長)の田澤直也副会長が「観光客を迎えるスペースもでき、加茂地区の新たなスタートとなる。さらに協力し合い、地区の発展を目指す」と述べ、テープカットで新コミセンの完成を祝った。

- フリーペーパー

気になるお口の健康について、歯科医の先生方が分かりやすく解説します- 特集企画

酒井家庄内入部400年を記念し、徳川家康の重臣として活躍した酒井家初代・忠次公の逸話を交え事績をたどる。

酒井家庄内入部400年を記念し、庄内藩中興の祖と称された酒井家9代・忠徳公の業績と生涯をたどる。

江戸幕府が3大名に命じた転封令。幕命撤回に至る、庄内全域で巻き起こった阻止運動をたどる。

酒井家3代で初代藩主として、庄内と酒井家400年の基盤を整えた忠勝公の事績をたどる。

幕末~明治・大正の激動期の庄内藩と明治維新後も鶴岡に住み続けた酒井家の事績をたどる。

酒井家が藩主として庄内に入部し400年を迎えます。東北公益文科大学の門松秀樹さんがその歴史を紹介します。

教育現場に身を置く筆者による提言の続編です。

子どもたちを取り巻く環境は日々変化しています。長らく教育現場に身を置く筆者が教育をテーマに提言しています。

鶴岡市櫛引地域出身の大相撲の元横綱・柏戸の土俵人生に迫ります。本人の歩み、努力を温かく見守った家族・親族や関係者の視点も多く交えて振り返ります。

藤沢周平作品の魅力を研究者などの視点から紹介しています

世界あるいは全国で活躍し、各分野で礎を築いた庄内出身の先人・先覚たちを紹介しています

旬の食べ物を使った、おいしくて簡単、栄養満点の食事のポイントを学んでいきましょう

庄内の「うまいもの」を関係者のお話などを交えながら解説しています