- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。

- 本文へジャンプする

荘内日報ニュース

2020年(令和2年) 1月8日(水)付紙面より

ツイート絶版「西遊草」復刻を クラウドファンディングで寄付呼び掛け

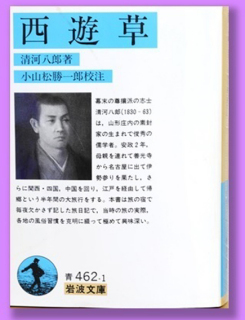

幕末の志士・清河八郎(1830―63年)が母親と一緒に近畿や中国、四国、江戸などを旅した際に記した旅日記「西遊草(さいゆうそう)」の復刻版刊行に向け、出身地・庄内町清川の公益財団法人清河八郎記念館(田澤伸一理事長)がクラウドファンディングによる目標額70万円の寄付を受け付けている。この資金調達で絶版となった岩波文庫版「西遊草」の復刻を目指す。

西遊草は、八郎が1855(安政2)年3―9月に母親と共に伊勢参りの旅を行った約半年間の見聞を記した旅日記。家族思いの八郎の人物像を知る上で貴重なものであり、訪れた土地の風景、風俗や習慣、文化を記した日記文で歴史史料として注目されているほか、前年に発生した東海大地震、南海大地震の被災地の様子も克明に記されており、地質学者の研究対象にもなっている。

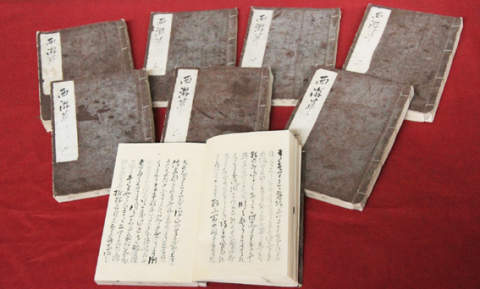

八郎が母親の老後の楽しみにと書き残したものとされ、平易な文章でつづられている。原本(全8巻、県指定文化財)は同記念館所蔵。岩波文庫版は1993年に第1刷、2000年に第2刷が発刊されたものの、現在は絶版となっている。同記念館は「西遊草は黒船来航、日米和親条約締結、各地の大地震など激動の時代の歴史的事実と、その歴史に翻弄(ほんろう)される民の姿が描き出されており、史料としても貴重な内容。八郎の家族への思いやり、母への孝行が読者にも伝わり、復刻を通じて八郎の人間像を全国に発信したい」と寄付を呼び掛けることにした。

幕末の激動期、諸外国から日本を守るために「対等」な立場で交易を進めるべきと考えた八郎は、横浜の外国人居留地の焼き打ちを決行。そのことがあだとなり34歳の若さで幕府の刺客により命を落とす。八郎が組織した浪士組を母体に、会津藩による京都警護の「新撰組」、庄内藩による江戸警護の「新徴組」が誕生した。

同記念館はこれまで2回、西遊草の復刻を検討したが、資金難で見送ってきた経緯がある。近世紀行文の名品とされる西遊草を文化遺産として後世に残したいと、同記念館を運営主体に今回初めてクラウドファンディングによる資金調達に挑戦。記念館の廣田幸記館長は「悪者にされ誤ったイメージを持たれている清河八郎を、西遊草の復刻で、親思いの正しいイメージに戻したい」と話している。

今回の寄付は、インターネットで募るクラウドファンディングのサイト「READYFOR(レディーフォー)」で1月31日まで受け付ける。サイトは「西遊草復刻版刊行プロジェクト」(https://readyfor.jp/projects/kiyokawa-hachirou/)。支援金は銀行振り込み=振込先・山形銀行狩川支店、口座番号・112399(普通)、口座名義・公益財団法人清河八郎記念館理事長田澤伸一=でも受け付けている。

2020年(令和2年) 1月8日(水)付紙面より

ツイート酒田市出身の活弁士・佐々木さん カツベンの魅力 一冊に

酒田市出身の活動写真弁士(活弁士)・佐々木亜希子さん(47)=東京都足立区在住=が、無声映画や活弁の魅力をつづった「カツベンっておもしろい! 現代に生きるエンターテインメント『活弁』」を著した。

活弁士は、無声映画を上映する時、傍らで内容を解説する仕事。欧米では字幕が主流だったが、日本では人形浄瑠璃や歌舞伎など話芸の伝統もあり、独自の文化として明治半ばから大正期にかけて隆盛。原稿やせりふも全て、活弁士が自ら作ってしゃべり、人気の活弁士は引っ張りだこだった。昭和に入り、音声を伴う映画「トーキー」が普及すると衰退。しかし、躍動感ある独特の映像手法や、活弁士の話芸と生演奏などの総合芸術的なライブ空間は他に替え難いとして、現代も根強いファンがいて、佐々木さんを含め全国で十数人が活躍している。

佐々木さんは酒田東高、埼玉大教養学部卒。1995年から3年間、NHK山形放送局のアシスタントキャスターを務めた。埼玉県内のFMラジオ局でアナウンサーを務めていた99年10月、活弁士・澤登翠さんの公演を見て感動し、その道を志すようになった。

2000年12月、東京キネマ倶楽部(東京都台東区)で活弁士としてデビューし、後に澤登さんの弟子となって活動を本格化。現在はシネマート新宿(同新宿区)で月1回、小津安二郎やチャプリン、キートンなど往年の名作を定期公演しているほか、全国に招かれて公演している。

また、培った技術を生かし、視覚障害者のための映画音声ガイドにも携わり、10年には障害の有無に関係なく映画を楽しむ「バリアフリー上映」を推進するNPO法人「Bmap」を設立。音声ガイドでは長編アニメ映画「君の名は。」(16年、新海誠監督)、活弁士を扱った映画「カツベン!」(19年、周防正行監督)も手掛けた。

今回の著書は、以前から「無声映画や活弁の魅力を伝える本を書きたい」と構想を温めていた。17年末ごろから、周防監督が「カツベン!」制作のためスタッフとシネマート新宿に訪れるなどする中で、知人の編集者の勧めもあって、同映画の公開(19年12月13日)に合わせて発刊した。

内容は、佐々木さんが活弁士を志した経緯や修業の様子、無声映画と活弁の歴史、現代における活弁の意義など。アナウンサー口調が抜けずに苦労したり、音声ガイドに携わるようになってから活弁の仕事に幅が出て、活弁の新たな可能性に気付くなど、さまざまな体験をつづっている。

佐々木さんは「活弁はお客さんとキャッチボールで進む。映像と語り、音楽、客席の“四位一体”で、子どもから高齢者まで一緒に楽しめる。あの会場の一体感は映画の原点」と活弁の魅力を説明。また、「映画が作られた時代性と、人間の情など普遍性の双方がある。『便利』や『発展』をそれほど求める必要があるかなど、文明の発展の中でこぼれてきたものを考えさせられることも多い」とする。

著書については「無声映画や活弁の入門書的な感じで読み、その魅力の一端に触れてもらえたらうれしい。映画『カツベン!』も活弁やその時代へのオマージュ的な作品で、合わせて楽しんでもらえたら」とする。

四六判、248ページ、論創社刊。1800円(税別)。鶴岡市の鶴岡まちなかキネマや地元の主要書店、アマゾン、楽天などのネットショップで扱っている。

- フリーペーパー

気になるお口の健康について、歯科医の先生方が分かりやすく解説します- 特集企画

酒井家庄内入部400年を記念し、徳川家康の重臣として活躍した酒井家初代・忠次公の逸話を交え事績をたどる。

酒井家庄内入部400年を記念し、庄内藩中興の祖と称された酒井家9代・忠徳公の業績と生涯をたどる。

江戸幕府が3大名に命じた転封令。幕命撤回に至る、庄内全域で巻き起こった阻止運動をたどる。

酒井家3代で初代藩主として、庄内と酒井家400年の基盤を整えた忠勝公の事績をたどる。

幕末~明治・大正の激動期の庄内藩と明治維新後も鶴岡に住み続けた酒井家の事績をたどる。

酒井家が藩主として庄内に入部し400年を迎えます。東北公益文科大学の門松秀樹さんがその歴史を紹介します。

教育現場に身を置く筆者による提言の続編です。

子どもたちを取り巻く環境は日々変化しています。長らく教育現場に身を置く筆者が教育をテーマに提言しています。

鶴岡市櫛引地域出身の大相撲の元横綱・柏戸の土俵人生に迫ります。本人の歩み、努力を温かく見守った家族・親族や関係者の視点も多く交えて振り返ります。

藤沢周平作品の魅力を研究者などの視点から紹介しています

世界あるいは全国で活躍し、各分野で礎を築いた庄内出身の先人・先覚たちを紹介しています

旬の食べ物を使った、おいしくて簡単、栄養満点の食事のポイントを学んでいきましょう

庄内の「うまいもの」を関係者のお話などを交えながら解説しています